Эксперты оценили перспективы возвращения западных компаний на российский рынок

Эксперты оценили перспективы возвращения западных компаний на российский рынок

28 июля 2025 г.

в

15:00

•

Агроэксперт

Агроэксперт

Возвращение западных компаний в Россию возможно. Но подход к тем, кто захочет вновь работать на нашем рынке, будет избирательным. Об этом ранее сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Среди условий — партнерство с российским резидентом, а также «приземление» производства и технологий в России, включая выпуск основного сырья и ингредиентов. Что касается компаний, которые желают просто поставлять свои товары в нашу страну, они столкнутся с требованиями национального режима.

«Моло́чка»: взвесить за и против

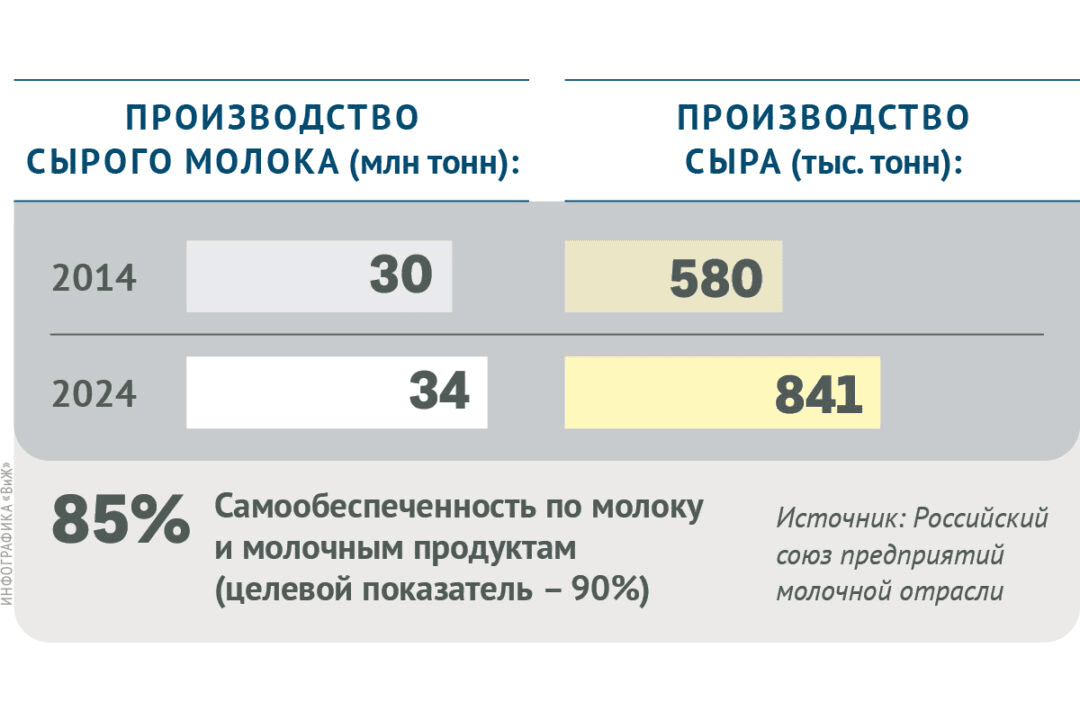

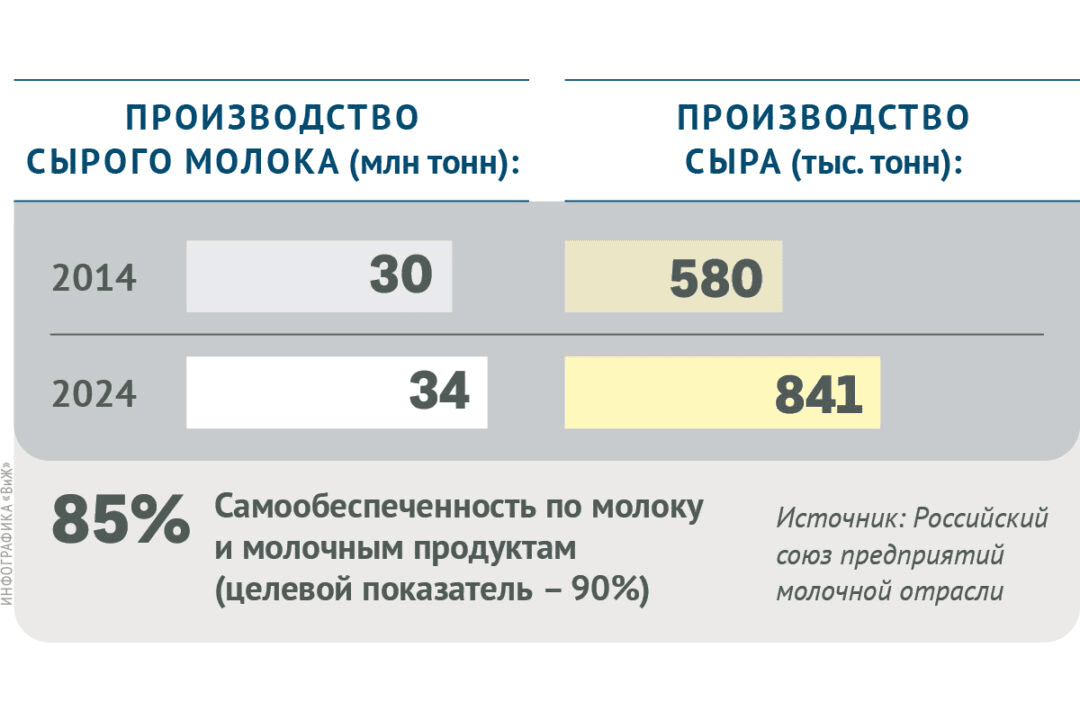

Молочное производство на площадках бывших зарубежных компаний сохранилось и работает стабильно и бесперебойно. Продолжается выпуск продукции, сохранены рабочие места. Об этом на круглом столе в Государственной Думе заявила директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

Более того, несмотря на структурные и юридические трансформации, смену названий, менеджмента и номинальных собственников, турбулентность последних лет преодолена, утверждает эксперт.

«В отличие от ряда других отраслей молочная промышленность локализована в России, работает на отечественном сырье и ориентирована на внутренний рынок. На текущем этапе российское молочное производство действует с опорой на собственные ресурсы и внутренние источники развития, уверенно двигаясь по пути импортозамещения», — сообщила Людмила Маницкая.

Если говорить о недостающих объемах молочной продукции, большую помощь в их поставках оказывает дружественная Республика Беларусь.

«В то же время попытки иностранцев снова зайти в Россию должны быть увязаны с эффективным инвестированием, демонстрацией конкурентных позиций и потенциальных преимуществ, а также поиском свободных рыночных ниш», — заверила глава союза.

Вообще, этот процесс влечет как положительные, так и негативные последствия. К первым Людмила Маницкая относит возможность возобновить работу с зарубежными поставщиками сырья, материалов и комплектующих в тех направлениях, где отчасти сохраняется такая потребность. Вместе с тем есть опасения и риски обострения конкуренции, например при сбыте. «Торговые сети могут предпочесть зарубежных производителей, рассчитывая на то, что возникнет запрос потребителя на международные бренды», — предполагает она.

Вдобавок зарубежные компании могут переманивать к себе кадры и персонал, усугубив тем самым и без того трудную ситуацию, сложившуюся сегодня на аграрном рынке.

Также, по словам эксперта, может обостриться конкуренция в рекламном и маркетинговом поле между торговыми марками и товарными знаками, когда на рынке будут продвигаться похожие бренды. Например, российская, оформленная на русском языке, и международная (иностранная).

«Восстановление зарубежного бизнеса может принести как потенциальные выгоды, так и риски, которые следует детально просчитывать при принятии политических и законодательных решений по обсуждаемому вопросу», — утверждает Людмила Маницкая.

Сельхозтехника: защитить от импорта

Иностранных производителей сельхозтехники, по разным причинам покинувших отечественный рынок, можно условно разделить на две категории. «Первая — компании, у которых на территории России имелись производственные или сборочные мощности, сервисные центры или склады. Без этой инфраструктуры действовать на отечественном рынке они не могут. Вторая категория — производители, которые ввозили технику на территорию нашей страны и затем приняли решение о прекращении экспорта. В любой момент они могут снять запрет и возобновить поставки», — сообщили «ВиЖ» в ассоциации «Росспецмаш».

Сегодня ситуацию на отечественном рынке сельхозтехники нельзя назвать оптимистичной. С января по март 2025 года отгрузки российских производителей оборудования на внутренний рынок снизились на треть. Одновременно с этим на треть упали и отгрузки импортной техники. «Нужно понимать, что поставки из недружественных стран в Россию с 2022 года полностью не прекращались. Просто осуществлялись они не напрямую», — пояснили в ассоциации.

Специалисты в области сельского хозяйства, производства оборудования и другие эксперты неоднократно называли основные причины негативной динамики: высокая ключевая ставка Центробанка, низкая доходность аграрного бизнеса, недостаточное финансирование и пересмотр условий ряда программ господдержки, рост себестоимости производства техники и сельхозпродукции.

«Возвращение западных брендов сельскохозяйственной техники может крайне негативно сказаться на развитии машиностроения в России в связи с неравными условиями производства. В России намного дороже кредиты, металл, электричество, выше налоги. Без создания равных условий конкуренции отечественным заводам будет очень сложно вести борьбу за внутренний рынок. Ведь в цене на импортную сельхозтехнику заложена более низкая себестоимость», — подчеркивают в «Росспецмаше».

Для преодоления кризиса в отечественном сельхозмашиностроении нужны комплексные меры. В том числе необходимо отменить экспортные пошлины на сельхозпродукцию и вернуть 5%-е льготные кредиты Минсельхоза РФ на приобретение сельхозтехники, причем исключительно российского производства.

Кроме того, «Росспецмаш» предлагает предусмотреть ежегодный объем финансирования «Программы-1432» в размере 10% от объема отгрузок сельхозтехники на внутренний рынок, а также ввести пропорциональную систему субсидирования, учитывающую долю производителя на рынке.

«За счет средств федерального и региональных бюджетов, а также через льготный лизинг необходимо приобретать исключительно сельхозтехнику российского производства. С помощью тарифных и нетарифных мер следует защищать внутренний рынок от импорта, как это делают в других странах, в том числе западных», — резюмируют в ассоциации.

Ветпрепараты: возвращение возможно

Сегодня отечественная продукция уверенно занимает более половины рынка ветеринарных препаратов. Причем это касается как химико-фармацевтических средств, так и вакцин, подчеркивает Тимур Чибиляев — исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации. При подсчете в денежном эквиваленте данный показатель превышает 50%. А в натуральном выражении этот процент значительно выше, поскольку российские препараты имеют более доступную стоимость.

Согласно данным Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ, по итогам прошлого года отечественные вакцины обеспечили примерно 70% потребностей рынка, а хим-фарм препараты — порядка 80%.

В этом году глава Россельхознадзора Александр Данкверт привёл обновлённые цифры: сейчас российские компании обеспечивают 76% потребностей рынка лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Наиболее активным партнером России в плане поставок ветеринарных средств является Республика Беларусь. Что касается крупнейших зарубежных производителей, то они входят в список компаний из стран, совершающих недружественные действия в отношении России (распоряжение Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р). Эти компании осуществляют поставки непосредственно из Европы. В частности, французский производитель Ceva, словенский Krka, немецкая фирма «Экопром» (Neoterica) и испанский Hipra.

«Большинство крупных международных производителей ветеринарных препаратов никогда не имели своего присутствия на российском рынке в форме производственных мощностей, включая даже простое контрактное производство, — рассказывает Тимур Чибиляев. — Формат их работы сводился исключительно к импорту готовой продукции и ее последующей продаже. Соответственно, говоря об уходе иностранных игроков с российского рынка, речь идет о существенном снижении или прекращении поставок препаратов».

Объяснения самих производителей по поводу ухода могут различаться: сложности с прохождением аудиторских проверок, несоответствие российским нормам GMP ЕАЭС или другие обстоятельства. А значит, гипотетический сценарий возвращения заключается в восстановлении прежнего формата работы: увеличение поставок и прохождение инспекций на соответствие российским нормам GMP. «Российский рынок привлекателен для международных производителей, что делает высоко вероятным их постепенное возвращение», — заверяет наш собеседник.

По его мнению, возвращение зарубежных компаний оправдано лишь в двух случаях: в отношении новых оригинальных препаратов и отдельных дженериков, которые отечественные производители еще не успели воспроизвести.

«Для того чтобы разрешить допуск иностранных компаний на российский рынок, необходимы гарантии стабильного долгосрочного сотрудничества, исключающие риск повторения внезапного отказа от поставок в одностороннем порядке. Ключевым требованием должна стать полная или частичная локализация производства на территории России, включая перенос технологических процессов и инвестирование в существующие российские производственные мощности», — резюмирует Тимур Чибиляев.

Кормовой рынок: европейцы «подвинулись»

Животноводство в России продолжает развиваться, потребность отрасли в кормах и кормовых добавках растет. О ситуации в этом сегменте нашему изданию рассказала Оксана Михееева — генеральный директор аналитической компании Feedlot.

«Если говорить о кормовых витаминах, большая часть продукции сегодня поступает к нам из Китая. Его доля в структуре поставок с каждым годом увеличивается: в 2022 году — 79%, в 2023-м — 83%, а в 2024 году — 88%. При этом доля европейских производителей, наоборот, падает: с 17% в 2022 году до 9% в 2024 году», — сообщила эксперт. По оценке Feedlot, в минувшем году общий объем поставок кормовых витаминов в Россию составил 36 тыс. тонн. Это на 16% выше, чем в 2023 году, и на 6% ниже, чем в 2022-ом.

«Европейские производители не ушли окончательно с российского рынка, — продолжает Оксана Михеева. — Например, витамины А1000, Е50 и В2 по-прежнему поставляются из стран Евросоюза, хотя их доля в структуре поставок значительно снизилась. Биотин 2% также поступает к нам в основном из ЕС». Доля продукции китайского производства за последние три года оценивается в 16-23%.

Если говорить о внутреннем производстве витаминов, то в России выпускаются витамины Е50-60 и К3. Выпуск прочих кормовых витаминов необходимо расширять, и работа в этом направлении ведется.

Следующий сегмент — кормовые аминокислоты. По итогам 2024 года общий импорт аналитики Feedlot оценивают в 149 тыс. тонн, что на 12% выше, чем годом ранее, но на 16% ниже показателя 2022 года. В данном случае доля китайских производителей снизилась до 76%, а белорусских — увеличилась до 21%. Изменения в определенной мере связаны с реализацией Постановления Правительства РФ от 30 июня 2022 года №1169 «О введении временного запрета на вывоз аминокислот из Российской Федерации».

Тему продолжает ведущий аналитик агентства Feedlot Екатерина Носкова: «Рынок лизин сульфата обеспечивается в основном за счет двух отечественных производителей и Белоруссии. Российские компании — ЗАО «Завод gремиксов № 1» и АО «Аминосиб» — обеспечивают около 65–70% потребности в данном продукте. По метионину порядка 50% российского рынка закрывает АО «Волжский Оргсинтез».

Что касается импорта прочих кормовых аминокислот, с 2022 года активно растет доля Китая. Но есть и исключения. Так, в поставках аргинина на первый план вышла Республика Корея, доля которой выросла с 4% в 2022-м до 43% в 2024 году. «Одна из немногих аминокислот, экспорт которой из Европы не прервался даже в период санкций, — триптофан. Сегодня он поступает преимущественно из Китая, Индонезии и Франции», — констатирует эксперт.

Рынок кормовых ферментов не претерпел кардинальных изменений, отмечает Оксана Михеева. Общий объем импорта оценивается в 5–5,5 тыс. тонн. Основными поставщиками — около 75% — остаются европейские страны: в основном Финляндия и Дания. На продукцию китайского производства приходится 17–20% поставок, по оценке Feedlot.

Российский софт рвет шаблоны

Агропромышленный комплекс (АПК) относится к отраслям, где программное обеспечение (ПО), созданное в нашей стране, конкурентоспособно и не уступает зарубежным аналогам. «Российские программисты всегда были сильны и востребованы на мировом рынке», — утверждает Вячеслав Колтаков, генеральный директор компании Digifarm Software.

Кроме того, растет квалификация российских животноводов. Сегодня они формируют технические задания для программистов на гораздо более высоком уровне, чем несколько лет назад. «Эта связка — профессиональные разработчики и грамотные специалисты АПК — позволяет нам создавать действительно качественные продукты, которые в будущем смогут успешно конкурировать и на международной арене», — заверил наш собеседник.

У импортных цифровых решений всегда была серьезная проблема: они практически не учитывали специфику российского рынка. «Их разработчики недостаточно интересовались потребностями пользователей из нашей страны, а иногда оставались и вовсе глухи к ним. Таким образом, адаптация зарубежного ПО требовала усилий, компромиссов и постоянного «слома» системы под наши реалии. В современных российских продуктах этих недостатков нет, ведь они создаются под конкретные задачи отечественного агробизнеса», — говорит Вячеслав Колтаков.

Согласно исследованиям, которые провела группа Arendata, свыше 80% респондентов из крупнейших российских компаний сообщили, что за последние два года степень доверия к отечественному софту существенно повысилась. И на то есть объективные причины, считает наш собеседник.

«В сельском хозяйстве российские компании сумели разработать полноценные аналоги западных цифровых решений. Возьмем, к примеру, нашу компанию. Мы не просто заменили зарубежное ПО, а сделали продукт с нуля, опираясь на современные технологии и архитектуру. Это дает огромное преимущество: в отличие от многих «ветеранов» рынка, нашей компании не приходится тянуть за собой устаревшее наследие, переработка которого зачастую требует больше ресурсов, чем создание нового», — рассказал эксперт.

Впрочем, остаются направления, где импортозамещение идет сложнее, например электроника. Это доильные роботы и системы высокоточного позиционирования для управления автономной техникой. «Если на рынок придут западные компании с действительно инновационными технологиями, которым пока нет аналогов у нас, то может ускориться прогресс отечественного сельского хозяйства», — рассуждает Вячеслав Колтаков.

Сегодня поставка в Россию большинства инновационных западных решений затруднена из-за санкций. А те зарубежные продукты, которые все еще применяются, зачастую попадают в страну по серым схемам. Пользователи такого софта оказываются в уязвимом положении: они не имеют ни поддержки, ни гарантий работоспособности, что создает серьезные риски для бизнеса.

«Мы общаемся с западными коллегами и видим с их стороны неподдельное желание снова работать на российском рынке. Однако вряд ли в обозримом будущем их возвращение возможно. Совсем недавно было закрыто представительство Microsoft — компании, которая до последнего пыталась сохранить присутствие в нашей стране. На мой взгляд, говорить о возвращении ушедших иностранных разработчиков не имеет смысла до окончания горячей фазы текущего геополитического конфликта», — высказывает свою точку зрения Вячеслав Колтаков.

У нашей страны есть горький опыт 2022 года, когда ряд компаний в одночасье отключили российским пользователям доступ к своим сервисам, нанеся реальный ущерб тем, кто им доверял. «Поэтому зарубежным игрокам не стоит рассчитывать, что их будут ждать с распростертыми объятиями. Важным требованием для допуска иностранного софта на рынок России должны быть гарантии сохранности данных клиентов. Безусловная защита информации — базовое требование, без которого невозможно говорить о доверии к поставщику цифровых решений», — заявляет наш собеседник.

Второе ключевое условие связано с обеспечением бесперебойной работы сервисов в любой политической или экономической ситуации. «Российские пользователи не должны зависеть от решений, которые могут быть отключены извне в одностороннем порядке. Насколько такие требования выполнимы с точки зрения иностранных разработчиков — большой вопрос, но без этих базовых условий возвращение вряд ли возможно или оправдано», — категоричен эксперт «ВиЖ».

С другой стороны, от возвращения иностранных игроков могут быть и плюсы. Например, такой «камбэк» способен подтолкнуть российских участников выйти на международные рынки с собственными решениями. «А когда ИТ-продукты Made in Russia станут широко применяться за рубежом, это положительно скажется на экономике страны, стимулируя экспорт, развитие компетенций и приток инвестиций», — прогнозирует Вячеслав Колтаков.

Игра по нашим правилам

На российский рынок должны вернуться только те компании, которые представляют весомый интерес для отечественной экономики, считает доцент кафедры международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Евгения Васюта. При этом они должны принять «правила игры», установленные на территории российского рыночного пространства, и гарантировать, что будут вести свою деятельность в течение долгосрочного периода.

«Считаю, что компания может вернуться только в том случае, если она готова стать частью структуры, ядром которой будет являться российское предприятие, обладающее весомыми результатами интеллектуальной деятельности», — продолжает эксперт «ВиЖ».

Еще одним «разрешительным фактором» должно стать снятие любых санкций со стороны государства, резидентом которого является та или иная возвращающаяся в Россию компания.

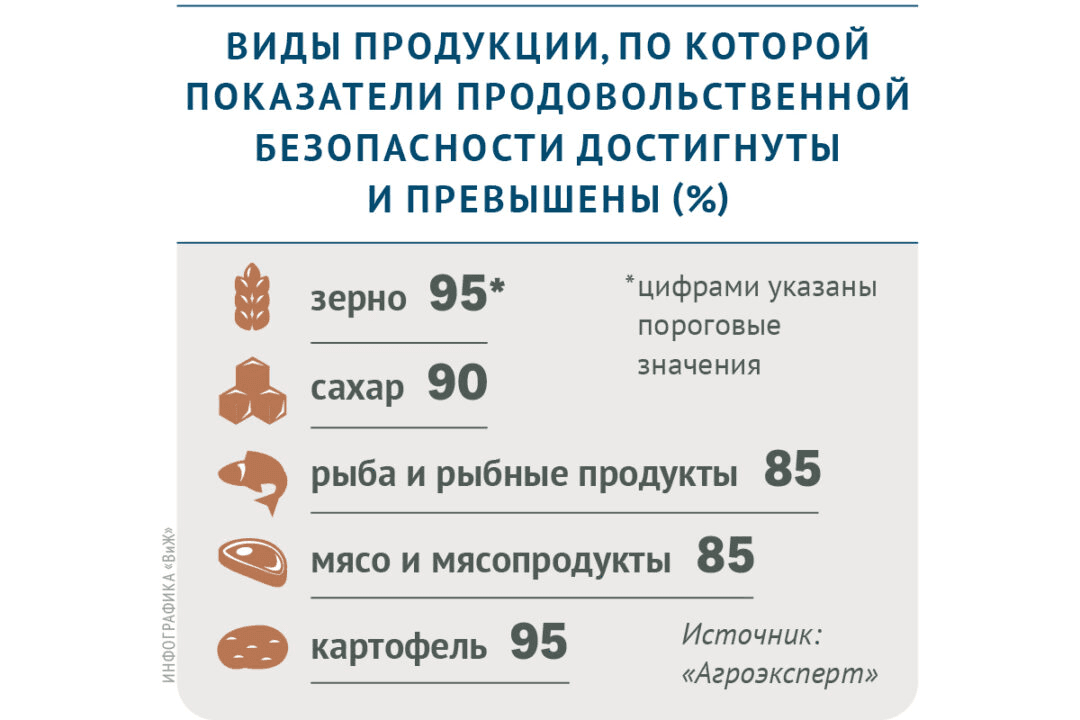

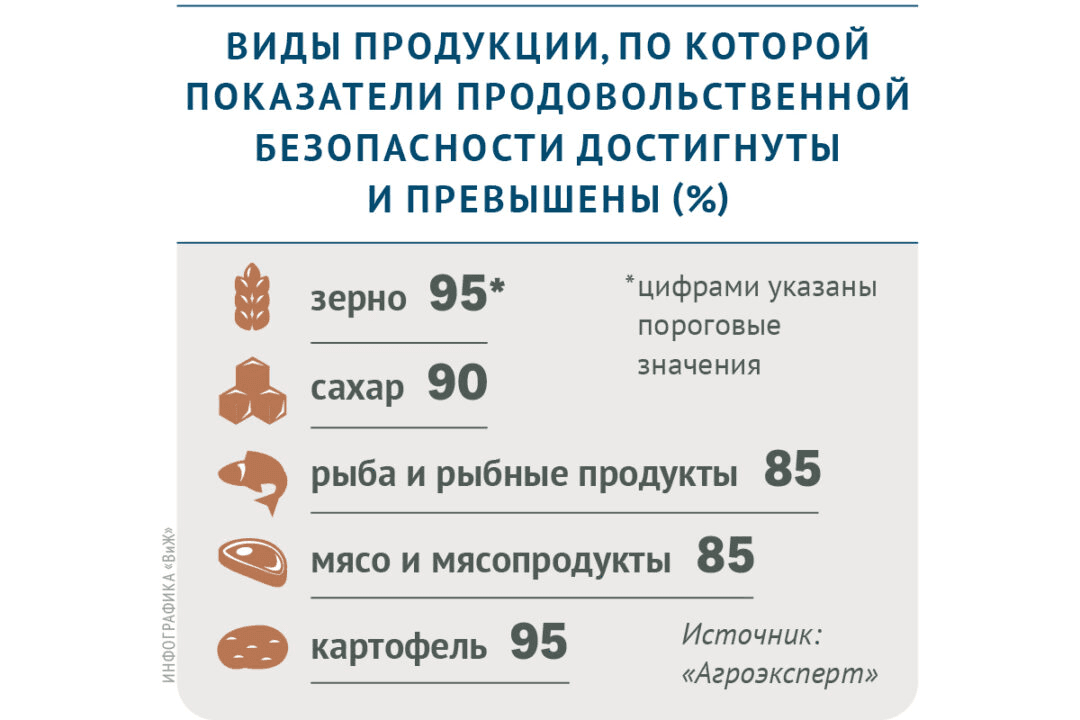

«В условиях санкций агропромышленный сектор подтвердил свою экономическую самодостаточность. Предположу, что именно сельское хозяйство и отдельные направления пищевой промышленности вполне могут стать катализаторами, влияющими на инвестиционную привлекательность российского бизнеса. В этом плане особо хочу выделить рыбную промышленность, мясное животноводство, производство столового яйца», — перечисляет наш собеседник.

Таким образом, возвращение некоторых зарубежных компаний на российский рынок усилит конкурентную борьбу между производителями. «Это укрепит позиции национальных продуктов и услуг, улучшит их качество, позволит диверсифицировать товарную и географическую структуру товаров», — подчеркивает Евгения Васюта.

Возвращение западных компаний в Россию возможно. Но подход к тем, кто захочет вновь работать на нашем рынке, будет избирательным. Об этом ранее сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Среди условий — партнерство с российским резидентом, а также «приземление» производства и технологий в России, включая выпуск основного сырья и ингредиентов. Что касается компаний, которые желают просто поставлять свои товары в нашу страну, они столкнутся с требованиями национального режима.

«Моло́чка»: взвесить за и против

Молочное производство на площадках бывших зарубежных компаний сохранилось и работает стабильно и бесперебойно. Продолжается выпуск продукции, сохранены рабочие места. Об этом на круглом столе в Государственной Думе заявила директор Молочного союза России Людмила Маницкая.

Более того, несмотря на структурные и юридические трансформации, смену названий, менеджмента и номинальных собственников, турбулентность последних лет преодолена, утверждает эксперт.

«В отличие от ряда других отраслей молочная промышленность локализована в России, работает на отечественном сырье и ориентирована на внутренний рынок. На текущем этапе российское молочное производство действует с опорой на собственные ресурсы и внутренние источники развития, уверенно двигаясь по пути импортозамещения», — сообщила Людмила Маницкая.

Если говорить о недостающих объемах молочной продукции, большую помощь в их поставках оказывает дружественная Республика Беларусь.

«В то же время попытки иностранцев снова зайти в Россию должны быть увязаны с эффективным инвестированием, демонстрацией конкурентных позиций и потенциальных преимуществ, а также поиском свободных рыночных ниш», — заверила глава союза.

Вообще, этот процесс влечет как положительные, так и негативные последствия. К первым Людмила Маницкая относит возможность возобновить работу с зарубежными поставщиками сырья, материалов и комплектующих в тех направлениях, где отчасти сохраняется такая потребность. Вместе с тем есть опасения и риски обострения конкуренции, например при сбыте. «Торговые сети могут предпочесть зарубежных производителей, рассчитывая на то, что возникнет запрос потребителя на международные бренды», — предполагает она.

Вдобавок зарубежные компании могут переманивать к себе кадры и персонал, усугубив тем самым и без того трудную ситуацию, сложившуюся сегодня на аграрном рынке.

Также, по словам эксперта, может обостриться конкуренция в рекламном и маркетинговом поле между торговыми марками и товарными знаками, когда на рынке будут продвигаться похожие бренды. Например, российская, оформленная на русском языке, и международная (иностранная).

«Восстановление зарубежного бизнеса может принести как потенциальные выгоды, так и риски, которые следует детально просчитывать при принятии политических и законодательных решений по обсуждаемому вопросу», — утверждает Людмила Маницкая.

Сельхозтехника: защитить от импорта

Иностранных производителей сельхозтехники, по разным причинам покинувших отечественный рынок, можно условно разделить на две категории. «Первая — компании, у которых на территории России имелись производственные или сборочные мощности, сервисные центры или склады. Без этой инфраструктуры действовать на отечественном рынке они не могут. Вторая категория — производители, которые ввозили технику на территорию нашей страны и затем приняли решение о прекращении экспорта. В любой момент они могут снять запрет и возобновить поставки», — сообщили «ВиЖ» в ассоциации «Росспецмаш».

Сегодня ситуацию на отечественном рынке сельхозтехники нельзя назвать оптимистичной. С января по март 2025 года отгрузки российских производителей оборудования на внутренний рынок снизились на треть. Одновременно с этим на треть упали и отгрузки импортной техники. «Нужно понимать, что поставки из недружественных стран в Россию с 2022 года полностью не прекращались. Просто осуществлялись они не напрямую», — пояснили в ассоциации.

Специалисты в области сельского хозяйства, производства оборудования и другие эксперты неоднократно называли основные причины негативной динамики: высокая ключевая ставка Центробанка, низкая доходность аграрного бизнеса, недостаточное финансирование и пересмотр условий ряда программ господдержки, рост себестоимости производства техники и сельхозпродукции.

«Возвращение западных брендов сельскохозяйственной техники может крайне негативно сказаться на развитии машиностроения в России в связи с неравными условиями производства. В России намного дороже кредиты, металл, электричество, выше налоги. Без создания равных условий конкуренции отечественным заводам будет очень сложно вести борьбу за внутренний рынок. Ведь в цене на импортную сельхозтехнику заложена более низкая себестоимость», — подчеркивают в «Росспецмаше».

Для преодоления кризиса в отечественном сельхозмашиностроении нужны комплексные меры. В том числе необходимо отменить экспортные пошлины на сельхозпродукцию и вернуть 5%-е льготные кредиты Минсельхоза РФ на приобретение сельхозтехники, причем исключительно российского производства.

Кроме того, «Росспецмаш» предлагает предусмотреть ежегодный объем финансирования «Программы-1432» в размере 10% от объема отгрузок сельхозтехники на внутренний рынок, а также ввести пропорциональную систему субсидирования, учитывающую долю производителя на рынке.

«За счет средств федерального и региональных бюджетов, а также через льготный лизинг необходимо приобретать исключительно сельхозтехнику российского производства. С помощью тарифных и нетарифных мер следует защищать внутренний рынок от импорта, как это делают в других странах, в том числе западных», — резюмируют в ассоциации.

Ветпрепараты: возвращение возможно

Сегодня отечественная продукция уверенно занимает более половины рынка ветеринарных препаратов. Причем это касается как химико-фармацевтических средств, так и вакцин, подчеркивает Тимур Чибиляев — исполнительный директор Национальной ветеринарной ассоциации. При подсчете в денежном эквиваленте данный показатель превышает 50%. А в натуральном выражении этот процент значительно выше, поскольку российские препараты имеют более доступную стоимость.

Согласно данным Департамента ветеринарии Минсельхоза РФ, по итогам прошлого года отечественные вакцины обеспечили примерно 70% потребностей рынка, а хим-фарм препараты — порядка 80%.

В этом году глава Россельхознадзора Александр Данкверт привёл обновлённые цифры: сейчас российские компании обеспечивают 76% потребностей рынка лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

Наиболее активным партнером России в плане поставок ветеринарных средств является Республика Беларусь. Что касается крупнейших зарубежных производителей, то они входят в список компаний из стран, совершающих недружественные действия в отношении России (распоряжение Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р). Эти компании осуществляют поставки непосредственно из Европы. В частности, французский производитель Ceva, словенский Krka, немецкая фирма «Экопром» (Neoterica) и испанский Hipra.

«Большинство крупных международных производителей ветеринарных препаратов никогда не имели своего присутствия на российском рынке в форме производственных мощностей, включая даже простое контрактное производство, — рассказывает Тимур Чибиляев. — Формат их работы сводился исключительно к импорту готовой продукции и ее последующей продаже. Соответственно, говоря об уходе иностранных игроков с российского рынка, речь идет о существенном снижении или прекращении поставок препаратов».

Объяснения самих производителей по поводу ухода могут различаться: сложности с прохождением аудиторских проверок, несоответствие российским нормам GMP ЕАЭС или другие обстоятельства. А значит, гипотетический сценарий возвращения заключается в восстановлении прежнего формата работы: увеличение поставок и прохождение инспекций на соответствие российским нормам GMP. «Российский рынок привлекателен для международных производителей, что делает высоко вероятным их постепенное возвращение», — заверяет наш собеседник.

По его мнению, возвращение зарубежных компаний оправдано лишь в двух случаях: в отношении новых оригинальных препаратов и отдельных дженериков, которые отечественные производители еще не успели воспроизвести.

«Для того чтобы разрешить допуск иностранных компаний на российский рынок, необходимы гарантии стабильного долгосрочного сотрудничества, исключающие риск повторения внезапного отказа от поставок в одностороннем порядке. Ключевым требованием должна стать полная или частичная локализация производства на территории России, включая перенос технологических процессов и инвестирование в существующие российские производственные мощности», — резюмирует Тимур Чибиляев.

Кормовой рынок: европейцы «подвинулись»

Животноводство в России продолжает развиваться, потребность отрасли в кормах и кормовых добавках растет. О ситуации в этом сегменте нашему изданию рассказала Оксана Михееева — генеральный директор аналитической компании Feedlot.

«Если говорить о кормовых витаминах, большая часть продукции сегодня поступает к нам из Китая. Его доля в структуре поставок с каждым годом увеличивается: в 2022 году — 79%, в 2023-м — 83%, а в 2024 году — 88%. При этом доля европейских производителей, наоборот, падает: с 17% в 2022 году до 9% в 2024 году», — сообщила эксперт. По оценке Feedlot, в минувшем году общий объем поставок кормовых витаминов в Россию составил 36 тыс. тонн. Это на 16% выше, чем в 2023 году, и на 6% ниже, чем в 2022-ом.

«Европейские производители не ушли окончательно с российского рынка, — продолжает Оксана Михеева. — Например, витамины А1000, Е50 и В2 по-прежнему поставляются из стран Евросоюза, хотя их доля в структуре поставок значительно снизилась. Биотин 2% также поступает к нам в основном из ЕС». Доля продукции китайского производства за последние три года оценивается в 16-23%.

Если говорить о внутреннем производстве витаминов, то в России выпускаются витамины Е50-60 и К3. Выпуск прочих кормовых витаминов необходимо расширять, и работа в этом направлении ведется.

Следующий сегмент — кормовые аминокислоты. По итогам 2024 года общий импорт аналитики Feedlot оценивают в 149 тыс. тонн, что на 12% выше, чем годом ранее, но на 16% ниже показателя 2022 года. В данном случае доля китайских производителей снизилась до 76%, а белорусских — увеличилась до 21%. Изменения в определенной мере связаны с реализацией Постановления Правительства РФ от 30 июня 2022 года №1169 «О введении временного запрета на вывоз аминокислот из Российской Федерации».

Тему продолжает ведущий аналитик агентства Feedlot Екатерина Носкова: «Рынок лизин сульфата обеспечивается в основном за счет двух отечественных производителей и Белоруссии. Российские компании — ЗАО «Завод gремиксов № 1» и АО «Аминосиб» — обеспечивают около 65–70% потребности в данном продукте. По метионину порядка 50% российского рынка закрывает АО «Волжский Оргсинтез».

Что касается импорта прочих кормовых аминокислот, с 2022 года активно растет доля Китая. Но есть и исключения. Так, в поставках аргинина на первый план вышла Республика Корея, доля которой выросла с 4% в 2022-м до 43% в 2024 году. «Одна из немногих аминокислот, экспорт которой из Европы не прервался даже в период санкций, — триптофан. Сегодня он поступает преимущественно из Китая, Индонезии и Франции», — констатирует эксперт.

Рынок кормовых ферментов не претерпел кардинальных изменений, отмечает Оксана Михеева. Общий объем импорта оценивается в 5–5,5 тыс. тонн. Основными поставщиками — около 75% — остаются европейские страны: в основном Финляндия и Дания. На продукцию китайского производства приходится 17–20% поставок, по оценке Feedlot.

Российский софт рвет шаблоны

Агропромышленный комплекс (АПК) относится к отраслям, где программное обеспечение (ПО), созданное в нашей стране, конкурентоспособно и не уступает зарубежным аналогам. «Российские программисты всегда были сильны и востребованы на мировом рынке», — утверждает Вячеслав Колтаков, генеральный директор компании Digifarm Software.

Кроме того, растет квалификация российских животноводов. Сегодня они формируют технические задания для программистов на гораздо более высоком уровне, чем несколько лет назад. «Эта связка — профессиональные разработчики и грамотные специалисты АПК — позволяет нам создавать действительно качественные продукты, которые в будущем смогут успешно конкурировать и на международной арене», — заверил наш собеседник.

У импортных цифровых решений всегда была серьезная проблема: они практически не учитывали специфику российского рынка. «Их разработчики недостаточно интересовались потребностями пользователей из нашей страны, а иногда оставались и вовсе глухи к ним. Таким образом, адаптация зарубежного ПО требовала усилий, компромиссов и постоянного «слома» системы под наши реалии. В современных российских продуктах этих недостатков нет, ведь они создаются под конкретные задачи отечественного агробизнеса», — говорит Вячеслав Колтаков.

Согласно исследованиям, которые провела группа Arendata, свыше 80% респондентов из крупнейших российских компаний сообщили, что за последние два года степень доверия к отечественному софту существенно повысилась. И на то есть объективные причины, считает наш собеседник.

«В сельском хозяйстве российские компании сумели разработать полноценные аналоги западных цифровых решений. Возьмем, к примеру, нашу компанию. Мы не просто заменили зарубежное ПО, а сделали продукт с нуля, опираясь на современные технологии и архитектуру. Это дает огромное преимущество: в отличие от многих «ветеранов» рынка, нашей компании не приходится тянуть за собой устаревшее наследие, переработка которого зачастую требует больше ресурсов, чем создание нового», — рассказал эксперт.

Впрочем, остаются направления, где импортозамещение идет сложнее, например электроника. Это доильные роботы и системы высокоточного позиционирования для управления автономной техникой. «Если на рынок придут западные компании с действительно инновационными технологиями, которым пока нет аналогов у нас, то может ускориться прогресс отечественного сельского хозяйства», — рассуждает Вячеслав Колтаков.

Сегодня поставка в Россию большинства инновационных западных решений затруднена из-за санкций. А те зарубежные продукты, которые все еще применяются, зачастую попадают в страну по серым схемам. Пользователи такого софта оказываются в уязвимом положении: они не имеют ни поддержки, ни гарантий работоспособности, что создает серьезные риски для бизнеса.

«Мы общаемся с западными коллегами и видим с их стороны неподдельное желание снова работать на российском рынке. Однако вряд ли в обозримом будущем их возвращение возможно. Совсем недавно было закрыто представительство Microsoft — компании, которая до последнего пыталась сохранить присутствие в нашей стране. На мой взгляд, говорить о возвращении ушедших иностранных разработчиков не имеет смысла до окончания горячей фазы текущего геополитического конфликта», — высказывает свою точку зрения Вячеслав Колтаков.

У нашей страны есть горький опыт 2022 года, когда ряд компаний в одночасье отключили российским пользователям доступ к своим сервисам, нанеся реальный ущерб тем, кто им доверял. «Поэтому зарубежным игрокам не стоит рассчитывать, что их будут ждать с распростертыми объятиями. Важным требованием для допуска иностранного софта на рынок России должны быть гарантии сохранности данных клиентов. Безусловная защита информации — базовое требование, без которого невозможно говорить о доверии к поставщику цифровых решений», — заявляет наш собеседник.

Второе ключевое условие связано с обеспечением бесперебойной работы сервисов в любой политической или экономической ситуации. «Российские пользователи не должны зависеть от решений, которые могут быть отключены извне в одностороннем порядке. Насколько такие требования выполнимы с точки зрения иностранных разработчиков — большой вопрос, но без этих базовых условий возвращение вряд ли возможно или оправдано», — категоричен эксперт «ВиЖ».

С другой стороны, от возвращения иностранных игроков могут быть и плюсы. Например, такой «камбэк» способен подтолкнуть российских участников выйти на международные рынки с собственными решениями. «А когда ИТ-продукты Made in Russia станут широко применяться за рубежом, это положительно скажется на экономике страны, стимулируя экспорт, развитие компетенций и приток инвестиций», — прогнозирует Вячеслав Колтаков.

Игра по нашим правилам

На российский рынок должны вернуться только те компании, которые представляют весомый интерес для отечественной экономики, считает доцент кафедры международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Евгения Васюта. При этом они должны принять «правила игры», установленные на территории российского рыночного пространства, и гарантировать, что будут вести свою деятельность в течение долгосрочного периода.

«Считаю, что компания может вернуться только в том случае, если она готова стать частью структуры, ядром которой будет являться российское предприятие, обладающее весомыми результатами интеллектуальной деятельности», — продолжает эксперт «ВиЖ».

Еще одним «разрешительным фактором» должно стать снятие любых санкций со стороны государства, резидентом которого является та или иная возвращающаяся в Россию компания.

«В условиях санкций агропромышленный сектор подтвердил свою экономическую самодостаточность. Предположу, что именно сельское хозяйство и отдельные направления пищевой промышленности вполне могут стать катализаторами, влияющими на инвестиционную привлекательность российского бизнеса. В этом плане особо хочу выделить рыбную промышленность, мясное животноводство, производство столового яйца», — перечисляет наш собеседник.

Таким образом, возвращение некоторых зарубежных компаний на российский рынок усилит конкурентную борьбу между производителями. «Это укрепит позиции национальных продуктов и услуг, улучшит их качество, позволит диверсифицировать товарную и географическую структуру товаров», — подчеркивает Евгения Васюта.

Последние новости

Сельхозпроизводство выросло на 5,4% в январе — ноябре

Сельхозпроизводство выросло на 5,4% в январе — ноябре

Сельхозпроизводство выросло на 5,4% в январе — ноябре

Структура китайского холдинга судится в Воронеже с Токаревской птицефабрикой

Структура китайского холдинга судится в Воронеже с Токаревской птицефабрикой

Структура китайского холдинга судится в Воронеже с Токаревской птицефабрикой

В Курской области к концу года не убрано 126 тысяч га сельхозкультур

В Курской области к концу года не убрано 126 тысяч га сельхозкультур

В Курской области к концу года не убрано 126 тысяч га сельхозкультур

Результаты состоявшихся торгов на НТБ 30.12.2025

Результаты состоявшихся торгов на НТБ 30.12.2025

Результаты состоявшихся торгов на НТБ 30.12.2025

Воронежский филиал РСХБ в 2025г предоставил АПК региона льготные кредиты на 29,6 млрд рублей

Воронежский филиал РСХБ в 2025г предоставил АПК региона льготные кредиты на 29,6 млрд рублей

Воронежский филиал РСХБ в 2025г предоставил АПК региона льготные кредиты на 29,6 млрд рублей

Пшеница продолжила дешеветь

Пшеница продолжила дешеветь

Пшеница продолжила дешеветь

Россия может экспортировать 4,4 млн тонн пшеницы в декабре 2025 года. Цены на мировом рынке снижаются

Россия может экспортировать 4,4 млн тонн пшеницы в декабре 2025 года. Цены на мировом рынке снижаются

Россия может экспортировать 4,4 млн тонн пшеницы в декабре 2025 года. Цены на мировом рынке снижаются

Итоги производства и экспорта за год, динамика пошлин, ввод новых мощностей и главные инвест-проекты

Итоги производства и экспорта за год, динамика пошлин, ввод новых мощностей и главные инвест-проекты

Итоги производства и экспорта за год, динамика пошлин, ввод новых мощностей и главные инвест-проекты

Россельхознадзор по итогам года ввел в оборот 271,6 тыс. га сельхозугодий, еще 1, 87 млн га остаются заросшими сорняками

Россельхознадзор по итогам года ввел в оборот 271,6 тыс. га сельхозугодий, еще 1, 87 млн га остаются заросшими сорняками

Россельхознадзор по итогам года ввел в оборот 271,6 тыс. га сельхозугодий, еще 1, 87 млн га остаются заросшими сорняками

Волгоградская область в 2025г увеличила урожай нута на треть

Волгоградская область в 2025г увеличила урожай нута на треть

Волгоградская область в 2025г увеличила урожай нута на треть

Получайте подборки самых главных новостей бесплатно

Раз в неделю, никакого спама

Получайте подборки самых главных новостей бесплатно

Раз в неделю, никакого спама

Получайте подборки самых главных новостей бесплатно

Раз в неделю, никакого спама